Journal

旅をしながら各地の和菓子とご縁を結ぶ御菓印 Gokain – Sweets Stamp

Source:https://www.zenkokumeika.com/ 全国の和菓子屋本店で手にいれることができる 和菓子の御朱印ともいえる「御菓印」。鎌倉散策の際に立ち寄った 鳩サブレでお馴染みの豊島屋で見つけて以来 旅先で集めるようになりました。どの御菓印もデザインが可愛くて 集めた御菓印を専用の「御菓印帳」に保存すれば完璧です。 御菓印集めはご当地の和菓子との出会いも楽しみの1つです。京都へは何度も訪れているのに 今回初めて「鴨(カモ)サブレ」があることを知り せっかくなので「鳩(ハト)サブレ」との食べ比べをしました。鴨サブレの方がバター多めのサクサクで 鳩サブレの方がずっしりとした感じ。 店舗によっては店内でいただける和菓子もあります。とらや 京都一条店の奥には 素敵な庭を眺めながらお菓子をいただける「虎屋菓寮」があり 広く落ち着いた雰囲気の店内で 京都限定メニューの「きな粉あんみつ」をいただきました。 こちらは岡山県にある廣榮堂 中納言本店に併設されている「廣榮堂茶房 ひねもす」でいただいた「焼きたてホットケーキ風どら焼き」。奥のカウンターでは焼いている様子を目の前で見ることができます。トッピングされたクリーミーなバターと蜂蜜だけでとてもおいしいのですが やはりあんこと一緒に食べると格別です。 次はどんな和菓子に出会えるのか 旅の楽しみが増えました。 御菓印のある和菓子店 北海道地方 ▼五勝手屋本舗(https://gokatteya.co.jp/) ▼三八菓舗(http://kakasha.com/) 関東地方 ▼とらや(https://www.toraya-group.co.jp/) ▼豊島屋(https://www.hato.co.jp/) 近畿地方 ▼井筒八ッ橋本舗(https://www.yatsuhashi.co.jp/) ▼総本家河道屋(http://www.kawamichiya.co.jp/souhonke/) ▼とらや(https://www.toraya-group.co.jp/) 中国地方 ▼彩雲堂(https://www.saiundo.co.jp/) ▼風流堂(https://www.furyudo.jp/) ▼廣榮堂(https://koeido.co.jp/) 四国地方 ▼三友堂(https://www.sanyu-do.com/) ▼一六本舗(https://www.itm-gr.co.jp/ichiroku/) 九州地方 ▼石村萬盛堂(https://www.ishimura.co.jp/) 御菓印 Gokain – Sweets Stamp https://www.zenkokumeika.com/

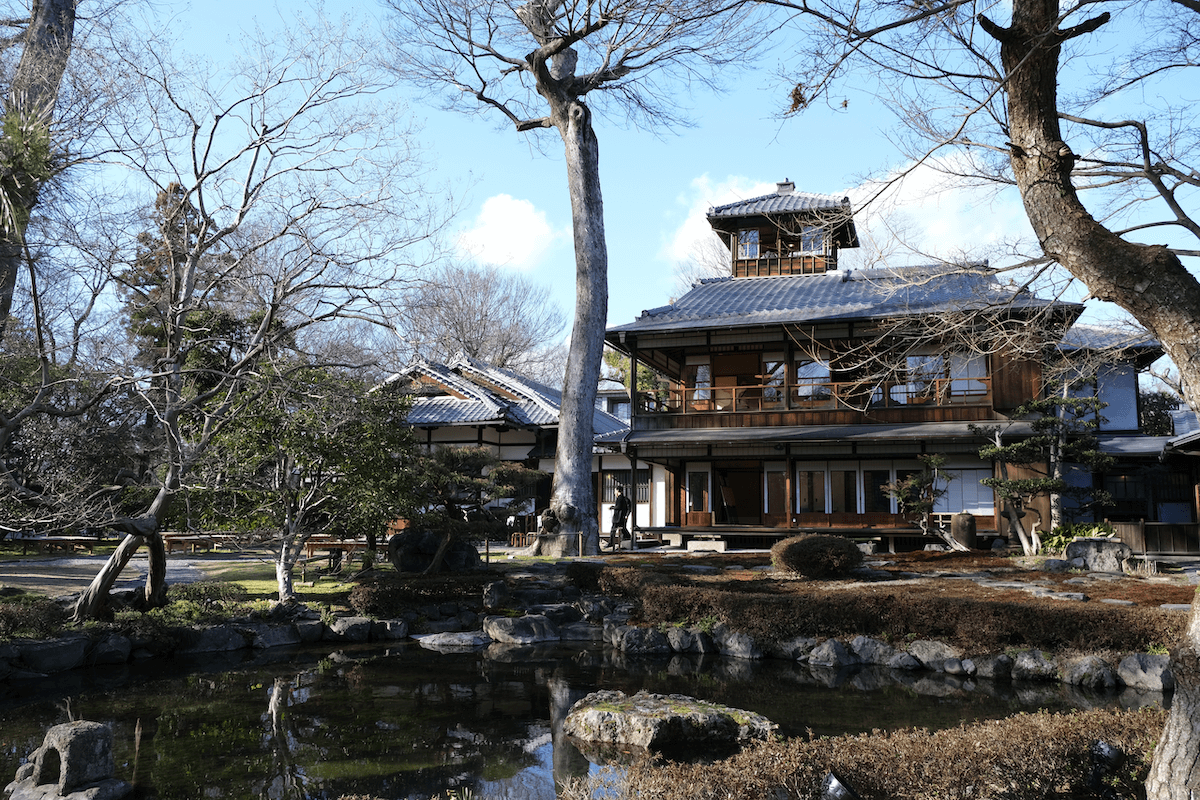

美しい景色の一部であり美しい景色が望める旧三井家下鴨別邸 Old Mitsui Family Shimogamo Villa

京都叡山電鉄の出町柳駅から徒歩5分ほどの場所にある「旧三井家下鴨別邸」。1880年(明治13年)に三井家総領家8代目の隠居家として建てられた主屋と 1925年(大正14年)に移築した際に増築された玄関棟 江戸末期に建てられたという茶室の3棟からなっています。主屋は3階建てなのですが 玄関側から見ると中3階と呼ばれる部屋があることがわかり 4階建てのようにも見えます。 この時は通常非公開となっている主屋3階望楼にいけるということで 受付をすませるとさっそく主屋2階へ。こちらは庭に面した広い14畳の客室。 主屋の最大の特徴は「眺望を楽しむこと」を主眼につくられている。望楼を設けていることはもちろん、1階2階も座敷の前にはガラス入りの障子が用いられ、縁側は建具のない素通しの外縁となっている。 Source:重要文化財 旧三井家下鴨別邸 と案内のあるとおり座敷から段差なく外縁がつづき 部屋の中からも庭を十分に望むことができます。欄干のデザインも景色を切りとる額縁のようで素敵です。 客室の木製蛇腹戸の中にある階段をのぼって3階望楼へ。こちらも眺望を優先したつくりとなっており 4壁面全てが大きな窓になっています。眺望を邪魔しないよう通常窓横のスペースにある戸袋は窓の下に備えられ そこから雨戸を引き上げて締めるという面白いつ造り。雨戸は上下2枚に分かれていてそれぞれ窓枠の小さな溝にひっかけるのみとシンプルですが 眺望へのこだわりがすごいです。たしかにここから見る景色は素晴らしく 窓の外左側に見えているのはかすかに “大” の文字が読める五山。 主屋にはいくつか階段があるのですが 途中の踊り場で角度を変える造りになっているのはこの東階段だけ。木製で洋風の手摺ごしに見る階段が好きで見つけると気分があがります。 東階段を降りるとそのまま庭が見える座敷縁側へ。移築前はここから鴨川を望むことができたそうですが 現在は池のある日本庭園が広がっています。まだ緑の季節には早くこのときは少し寂しい感じのする庭ですが 新緑の時期を迎えると青々とした景色を眺めることができるようです。 Source:https://ja.kyoto.travel/tourism/article/mitsuike/ こちらは1階のちょうど真ん中あたりに位置する水屋。丸炉があるのでお茶会のときはここでお湯を沸かしていたのでしょうか。 庭側から見た主屋は移築前に撮影されたという写真とほとんど変わらない外観でした。L字に造られた外縁が美しい建物で 中からも外からも景色を楽しむことができる場所だと思います。 旧三井家下鴨別邸 Old Mitsui Family Shimogamo Villa https://ja.kyoto.travel/tourism/article/mitsuike/ 京都府京都市左京区下鴨宮河町58番地2 58-2 Shimogamo Miyagawa-cho, Sakyo-ku, Kyoto TEL:075-366-4321

世界各地の名画を歩いて巡る大塚国際美術館 Otsuka Museum of Art

徳島駅から車で1時間ほどの場所にある「大塚国際美術館」。陶板名画とよばれる特殊技術によって複製された 世界中の名画を見ることができます。 陶板名画とは、陶器の大きな板に原画に忠実な色彩・大きさで作品を再現したものです。紙やキャンバス、土壁に比べ色が経年劣化せず、また大きさも原寸大に再現されているため、実際の名画を見るがごとくの迫力や臨場感を味わうことができます。 Source:https://o-museum.or.jp/ こちらでまず最初にであう作品は 正面玄関から続く長いエスカレーターをのぼると真正面にある「システィーナ・ホール」。バチカン宮殿にあるシスティーナ礼拝堂(Sistine Chapel)を原寸大で複製した環境展示で 吹き抜けの空間一面に広がる壁画と天井画は圧巻です。 システィーナ・ホールがある地下3階には古代・中世の作品が展示されています。こちらはウンブリア国立美術館所蔵の「十字架上のキリスト」とルーブル美術館に所蔵されている白い絹地に黒インクで描かれているという「ナルボンヌの祭壇飾り布(Le Parement de Narbonne)」。額に入れられた絵画を見るだけでなく 空間ごと楽しめる展示になっています。 大塚国際美術館は地下5階・地上3階からなるとても大きな建物で 展示された作品数もとても多く見応えがあります。正面玄関のある地下からまわると古代から現代にむけて順に作品を鑑賞していくことになります。 Source:https://o-museum.or.jp/ ルネサンス・バロック時代の作品を展示している地下2階で見られるのは 1999年5月に修復が完了した「最後の晩餐(The last supper)」と修復前の「最後の晩餐」。美術館では対面で2つの作品が展示されていて こちらはもう見ることができない修復前の作品。2つの絵を見比べると 修復後は部屋の至る所に染みついた黒い煤が全てとり払われたように明るく鮮やかになっていて違いがよくわかります。 展示室の中に入った瞬間に圧倒されたのが 天井まで届く大きな「イーゼンハイムの祭壇画(Isenheim Altarpiece)」が展示されたこの空間。大きな絵に囲まれながら歩いているときはとても興奮しました。 そして言わずと知れた ルーヴル美術館所蔵のレオナルド・ダ・ヴィンチが制作した「モナ・リザ(Mona Lisa)」。以前ルーヴル美術館で見たときは 広い空間にこの作品だけが飾られていたこともあってか 想像していたよりも小さいなと思ったのを覚えています。こちらのモナ・リザは陶器でできているので ケーキをこすりつけられてもスープをかけられても 拭けば綺麗になるので問題ありません。 少し歩き疲れたので美術館の中にある「カフェ・ド・ジヴェルニー」でひと休みして 次は地下1階のバロック・近代エリアへ。このフロアで最初に鑑賞したのは「ゴヤの家(Country-house of Goya, the “Black” Paintings)」。サロンと食堂にわかれた部屋はどちらも薄暗い照明で 黒い絵の怖さをさらに煽ってくるようでした。 先ほどとはうってかわってポップな雰囲気のなか飾られた ファン・ゴッホが制作した「7つのヒマワリ(Seven Series of Sunflowers)」。7枚のうち1枚はすでに焼失してしまっているので 7枚全てを見ることができる場所は他にはないでしょう。7枚の中で一番好みだったのが 薄い青緑の背景に花瓶が黄緑で描かれていたこちらの作品。他の作品と比べるとヒマワリの数が少ないですが とても印象的でした。 このフロア最後の展示室で飾られていたのは “ムンクの叫び” で知られる エドヴァルド・ムンクの作品群。「叫び(The Scream)」が展示されていた柱のちょうど反対側には「マドンナ(Madonna)」。対照的とも思える雰囲気の作品が背中あわせで飾られていて面白い。 次は庭園に面した窓から明るい日差しが入る地上の展示フロアへ。ここから先は現代作品が見られるエリアで 正面の大きな作品は レイナ・ソフィア国立美術館所蔵のパブロ・ピカソが制作した「ゲルニカ(Guernica)」。 アンディ・ウォーホルが制作した有名な作品「マリリンの二連画(Marilyn Diptych)」のマリリンの唇に座れる撮影スポットも。大塚国際美術館はとにかく広くて1度に全てを見るのは大変ですが さまざまな作品を見ることができて大満足。 美術館を出た後は以前おいしいとおすすめされた「あわじ島バーガー」を食べに 大鳴門橋を渡って道の駅うずしおへ。少し風が強かったですが この景色を見ながらのランチは最高でした。 大塚国際美術館 Otsuka Museum of Art https://o-museum.or.jp/ 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-1 65-1 Tosa Tomari-ura Fukuike, Naruto-cho, Naruto-shi, Tokushima TEL:088-687-3737

歴史と樹木に囲まれる冬の成田山公園 Naritasan Park

千葉県成田駅から徒歩15分ほどの成田山新勝寺の境内にある「成田山公園(Naritasan Park)」。完成は昭和時代ですが造園は明治時代と歴史があり 大きな3つの池を有する緑豊かな公園です。初詣で成田新勝寺を訪れた帰りに少し散策してきました。 Source:https://www.naritasan.or.jp/ まず最初に目を惹くのがひときわ大きな「平和の大塔(Peace Tower – Heiwadaito)」。中央に噴水のある西洋庭園から見上げるとかなりの迫力です。噴水の周りにはいくつかベンチがあるので 花の咲く季節にはよいお花見スポットになっていると思います。 西洋庭園をでて池の方へ。葉を落とした樹木が多い時期ですが天気がとてもよく ちょっと肌寒いくらいの風が気持ちよかったです。池のほとりにはカモの姿も。 文殊の池、竜樹の池、と過ぎて水の中に「浮御堂」が建っているのが竜智の池。この一帯は秋には紅葉がきれいに色づき 紅葉まつりが催されるようです。池に映る紅葉に包まれた浮御堂はさぞ絶景でしょうね。 そして冬でも緑ゆたかな散歩道を歩き公園を一周。 最後に刀が置かれた奉納額を正面に配した旧本堂「光明堂(Komyodo Hall)」を詣でて散策終了。今年も良い年になりますように。 成田山公園 Naritasan Park https://www.naritasan.or.jp/ 千葉県成田市成田1 1 Narita, Narita-shi, Chiba

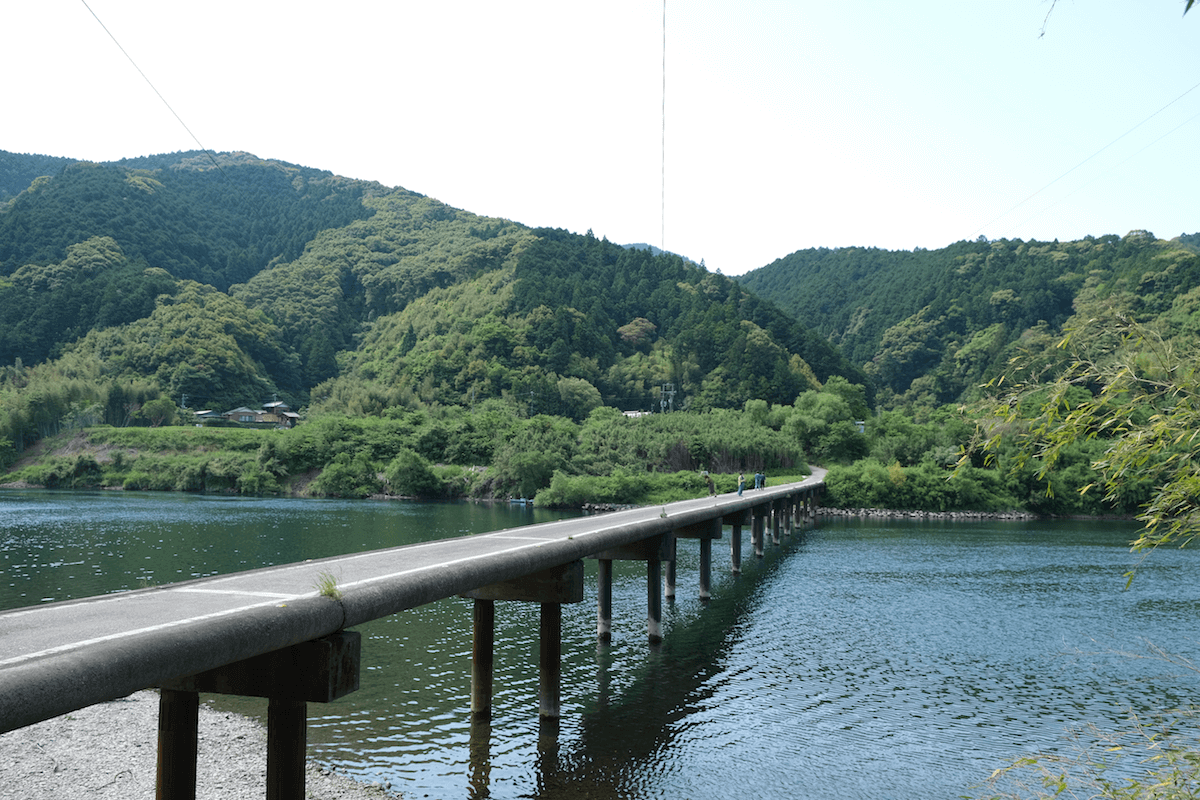

架けられた橋が緑と緑を繋ぐ自然豊かな四万十川 Shimanto River

高知県を流れる四国内最長の川「四万十川」。日本三大清流の一つにあげられ 絶景スポットとしてもよく知られています。全長196kmの下流に位置する四万十市の最寄中村駅へは東京から半日ほど。今回は四万十市の中心から四万十町のあたりまで川沿いの道を車でドライブすることにしました。まずは四万十市街から県道340号を走って北西方向へ。 四万十川といえばやはり沈下橋。 四万十川の沈下橋とは、増水時に川に沈んでしまうように設計された欄干のない橋のことです。 Source:https://www.city.shimanto.lg.jp/ 沈下橋は集落と集落をつなぐ生活道として、憩いの場として、また夏場には子供達の遊び場として、流域の人々の生活に無くてはならないものであり、その自然と調和した構造物は、四万十川の景観を彩る重要な構成要素の一つです。 Source:https://www.shimanto.or.jp/ 四万十川以外にも沈下橋はあり “潜水橋” や “もぐり橋” などとも呼ばれているそうです。 こちらは昭和38年(1963年)に建設されたという「三里沈下橋(Misato Chinkabashi Bridge)」。川はとても穏やかでこの橋が洪水で水中に沈んでしまうというのだから驚きます。沈まないようにではなく 沈んでしまうことを前提につくられているところも面白いです。 対向車とすれ違うのが難しい細い山道をぐんぐん進んで 高い位置から見下ろす四万十川。遠くに見えるのはおそらく「川登大橋(Kawato bridge)」。左手に四万十川をのぞみ木漏れ日の中をすすむこの川沿いの道は最高でした。 途中いつか行きたいと思っていた「shimanto おちゃくり Café」で休憩。お目当は濃厚な栗ペーストがたっぷり盛られた “しぼりたて地栗もんぶらんプルミエ”。Cafeの入り口に設けられたテラス席で 四万十川を眺めながらいただきました。なんて贅沢。少し離れたところでは とても気持ちよさそうにジップラインをしている人たちの姿も見えました。 ここまでは南西に進んできましたが ここからは大きくカーブして東へ。こころくすぐられるのは沈下橋だけではありません。 こちらは沈下橋と並行して走る予土線の「第4四万十川橋梁」。緑の中から突き出たように架けられたこの橋を見たときは大興奮でした。 このあとは四万十川沿いの道をはずれて高知空港まで車を走らせ 楽しかったドライブ旅も終了。全然時間が足りなかったのでまた来よう。 四万十川 Shimanto River

調和のとれた違和感を感じる鉄茶室 徹亭 / 徹虚 Steel Tearoom Tettei @TEKKYO

蒲田駅から高架沿いの道を5分ほど歩いた場所にあるアトリエビル「HUNCH」。加藤智大さんの展覧会「徹虚 TEKKYO」を見るために訪れました。加藤さんは “鉄で鉄ではないものをつくる” アーティストで 展示されている作品はすべて鉄でできています。 まずは展示室入り口付近の足元に咲いていた作品「青い朝、黒の夜、鉄朝顔」。花がそのまま鉄に変化してしまったようなリアルさで 花びらを手のひらで握ればクシャっとなりそうです。鉄の色合いのせいかコンクリートの地面がよく似合います。 展示室の中心にはご本人が “「鉄で鉄ではないものをつくる」という自分の文脈の集大成” と表現された『鉄茶室 徹亭』。今回の展覧会には鉄茶室の他に 茶碗など全部で19の作品が展示されていたのですが 作品の数に比べていただいたパンフレットのテキストが多いなという印象を受けました。読んでみるとテキストは製作者ご本人によるもので 一つひとつの作品説明が読み物としてもおもしろいく 見て感じるだけではない楽しみ方ができました。 拙作の「鉄茶室 徹亭」は、二畳台目出炉下座床の草庵小間を写し、徹底して総てが鉄で作られた組み立て式の茶室である。また、茶室自体に留まらず配置される設えや実際に点前で使われる道具組に至るまでも総てが鉄である。 Source:https://www.tomohirokato.com/ と紹介されている通り 茶室そのものはもちろん茶道具や壁に飾られた掛け軸、茶花まで すべてが鉄できています。そして今回の展覧会では 実際にこの茶室の中でお茶がいただける程茶イベントがあるということで 事前に予約をして参加してきました。 程茶イベントの時間になると躙口から茶室の中へ。躙口の枠が木から鉄に変わっただけで 頭をぶつけてしまわないかといつもより動作が注意深くなるから不思議です。鉄の茶碗に鉄の茶道具で点てられたお茶を製作者ご本人から受けとり お話を聞きながらいただくという贅沢なイベント。お茶と一緒に振舞っていただいたのは 本展のために “餅匠しづく” さんが作られたという『Fe』というお菓子。表面には鉄を表す炭素記号Feがあしらわれ なんと “鉄で鉄でないものをつくる” に違わず こちらのお菓子にも鉄の成分が含まれているのだとか。 最初に鉄の皿にのせられた鉄のお菓子を鉄の菓子切でいただき その後に鉄の茶碗に鉄の茶筅で点てられたお茶をいただくのですが 想像以上に茶碗が重く いつもの感じで手にとると驚きます。茶碗を口によせると温められた茶碗から鉄とお茶の香りがして どちらかというと鉄の香りを強く感じるおもしろい味わい。 今までなんどか茶室でお茶をいただく機会がありましたが 外の景色の美しさもあってほっと気を緩めることがほとんどでしたが すべての素材が鉄に置き換えられた鉄の茶室の中では 道具を手にするときや少し身じろぐ時ですら常に緊張を強いられる 今までにないなんとも不思議な体験でした。 HUNCH http://hunch-label.com/ 東京都大田区西蒲田7-61-13 7-61-13 Nishikamata, Ota-ku, Tokyo

受け継がれてきた歴史が華を添える割烹松本館 Kappo Matsumoto kan

Source:https://kappou-matsumotokan.jp/ 長野県松本駅から車で10分程の場所にある「割烹 松本館」。マツモト建築芸術祭(MATSUMOTO Architecture + Art Festival)の会場で出逢った方に こういう時じゃないとなかなか見ることができないから 絶対訪れた方がよいとおすすめされた場所。近くにいたこともありさっそく松本館へ向かいます。到着すると入り口で靴を脱いでスリッパに履き替え お店の方に案内いただき大広間のある2階へ。階段をあがって最初に目にする大広間横の廊下。歩くたびに軋む床板や小さく鳴るガラス戸が歴史を感じさせます。 アーティスト作品の展示会場となっている大広間の中へ。結婚式の披露宴会場などで使用される広い空間の中央に マツモト建築芸術祭の作品は展示されていました。 足元の畳以外全て装飾で覆われた空間は圧巻の豪華さで 褪せた黄金は木材に馴染んでなんともいえない趣があります。不思議と現代の作品も90年近くの歴史を持つこの空間に似合っています。こちらは廊下と広間を隔てる障子の腰板と 滝をのぼる鯉が彫られた床柱。 天井は神社やお寺で見る花丸の天井画で埋めつくされ 縁起よくその合間を鶴が飛んでいます。一面装飾が施されたこの部屋では 1つ1つ見ていてはいくら時間があってもありません。 1階に降りると中庭に面した廊下を通り いくつかある部屋も見せていただきました。中庭に張り出すように造られた赤い屋根と柱の建物は八角形のお手洗い。周囲を一周できる面白い造りです。 入り口に一番近い場所にあるのが “葡萄の間”。こちらの部屋の彫刻もすばらしく 部屋の名前のとおり柱には一面葡萄が 欄干にはリスが彫られていたりととても贅沢。 最後に店の最奥に位置する “福寿の間” の見学をして 来た時と同様中庭に面した廊下を通って玄関へ向かいます。雪が少し残る中庭がよく見える大きなガラス戸に 歩くと少し軋む音がするこの廊下はとても好みの空間で いつまでだって歩いていたくなります。おすすめいただいた通りとても素敵な場所でした。今度は食事をしに訪れよう。 割烹 松本館 Kappo Matsumoto kan https://www.mcci.or.jp/www/matukan/ 長野県松本市丸の内7-39 7-39 Marunouchi, Matsumoto, Nagano

大正時代の学校建築を今に残す旧松本高等学校 Former Matsumoto High School

松本駅から車で10分程の場所にある「あがたの森公園(Agatanomori Park)」。”松本高等学校跡地” と表札のある門から敷地に入ると 真っ直ぐ続くヒマラヤ杉の並木道があります。並木道の右手には大正9年(1920年)に竣工し コの字の角を落とすように中央入り口が配された洋風木造建築の本館が 左手には本館の2年後に竣工した講堂が残されています。どちらも淡い青磁色をした下見板張りの外壁で 背の高い杉の木が建物に落とす影が相まってなんともいえない雰囲気です。 講堂は外から眺めることしかできなかったのですが 内部は本館と同様に白壁と飴色の木材が特徴的な設えになっているようでした。 Source:https://kunishitei.bunka.go.jp/ そして今は「あがたの森文化会館(AgatanoMori Cultural Center)」として使用されている本館の中へ。一部耐震工事中で入ることができないエリアもあったのですが 本館に入ってすぐの場所にある階段がとても素敵でした。階段正面の大きな窓から差し込む光は眩しいくらいで 重厚な階段の支柱にほどこされた装飾も素晴らしかったです。 なかでも好きだったのは洋風の建物にあう街灯とベンチが設置された中庭。背の高いに木々に囲まれて少し薄暗い雰囲気ですが もう少し日が落ちて街灯に明かりがともり 校舎の窓から電球の淡い橙色の明かりがもれた景色は最高に美しいと思います。 現在残っている建物は本館と講堂だけですが 当時本館の南側に渡り廊下でつながれた3棟の教室があったあたりが現在は広場になっており 冬晴れの空がとても気持ちよかったです。 Source:https://matsu-haku.com/ 旧松本高等学校 Former Matsumoto High Schoole https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/134/3762.html 長野県松本市県3-1-1 3-1-1 Agata, Matsumoto, Nagano

アート作品で彩られた名建築を巡るマツモト建築芸術祭 MATSUMOTO Architecture + Art Festival

Source:https://maaf.jp/ 長野県松本市にて今回が初めての開催となる「マツモト建築芸術祭」。松本城を中心に歩いて巡れるエリアにある名建築を舞台に 様々なアート作品をみることができるというもの。”名建築と現代アート” という言葉に惹かれて 新宿駅から特急あずさに乗り2時間半ほどかけて松本駅に向かいました。松本駅をでて最初に感じたことは空が広い!ということ。晴天だったこともあってか 抜けるような青さで空をとても広く感じました。 宿に荷物を置いてさっそく町歩きの中心となる「松本城(Matsumoto Castle)」へ。黒い瓦と黒漆で塗られた板の間から細いラインのように白い漆喰の壁がのぞく美しい佇まい。天守の中はツヤのある木材に林立する柱が圧巻で 狭く急な階段を登ってたどりついた最上階からの眺めは最高でした。 ここからは今回の旅の目的である マツモト建築芸術祭で巡った会場の中からいくつかをご紹介。 No.18-19 旧松本カトリック教会司祭館 Old Matsumoto Catholic Church Priest’s House まずは会場となっている建物の中で最北に位置する「旧松本カトリック教会司祭館」へ。明治22(1889)年に建築され 100年近くにわたり宣教師たちの住居として使用されたのだそう。ライトブルーに塗られた板張りの外壁に アッシュグリーンの窓枠がかわいい建物。廊下だと思っていた天井までガラス窓が続くベランダも素敵でした。 No.20 旧開智学校 Old Kaichi School 司祭館のすぐ近くにあるのが「旧開智学校」。現在工事中で中に入れないということで 残念ながら今回は外から眺めるだけ。和風と洋風が混ざりあった “擬洋風建築” と呼ばれる建物で 中心にそびえ立つ八角塔が特徴的です。 次の会場へ向かう途中で通った「松本神社(Matsumoto shrine)」。松本城のちょうど北隣に位置し松本城主ゆかりの神社だそう。敷地内にそびえるいくつもの背が高い樹が落とす影がとてもよい雰囲気でした。 No.16 池上百竹亭 茶室 Ikegami Hyakuchikutei Tea House 松本神社のすぐ隣にあるのが昭和33(1958)年に建てられた「池上百竹亭」。円窓から覗く夕暮れどきの庭園がなんとも儚げなのに対して 茶室の中はカラフルな展示になっていて 今回ならではといえる不思議な感覚。この空間では紅茶でのお茶会も似合いそうです。 No.15 旧宮島肉店 Old Miyajima Butcher Shop 建物正面に大きくMのマークがあしらわれたこちらの建物は「旧宮島肉店」。白い外壁に焦茶色の窓枠と建具がおしゃれです。店内のものはすべて運びだされ 肉店だったとわかるものはガラス窓に残っていた “肉店” とかかれていた痕くらいでしょうか。 No.10 上土シネマ Agetsuchi Cinema 大正6(1917)年に映画館として開業し何度か名前を変え 平成20(2008)年まで運営されていた「上土シネマ」。ファサードも今とは違うものだったというので探してみたところ アーチと三角が効果的に配置された素敵な看板建築でした。 Source:https://mainichi.jp/ 建物の中は折れ曲がった廊下が続き 立入禁止の映写室を過ぎるとピンク色の扉のテレフォンボックスが2つ並んでいます。閉館当時はすでに携帯電話が普及していたと思うのですが そのままの状態で残されていたんですね。おかげで当時の様子を想像したりなんかして楽しかったです。 No.9 下町会館 Shitamachi Kaikan 元は昭和3(1928)年に建てられた3階建ての看板建築で 平成7(1995)年にリニューアルオープンした「下町会館」。白い壁に埋め込まれるように造られた螺旋階段が素敵です。階段を上った先 漂白されたような真っ白い空間が広がる作品の展示エリアは 懐かしい雰囲気の建物とは対称に未来的。 No.7 上土劇場(旧ピカデリーホール) Agetsuchi Theater (Former Piccadilly Hall) 昭和35(1960)年に映画館として建てられた当時は「松本ピカデリー」という名称だったという『上土劇場』。舞台上に展示された目を惹く大きな作品は迫力があり ずらりと並べられた赤い座面のパイプ椅子も作品の一部のような一体感があります。それほど広くないこの劇場は 客席のどこにいても舞台上の息遣いが聞こえてきそうです。…

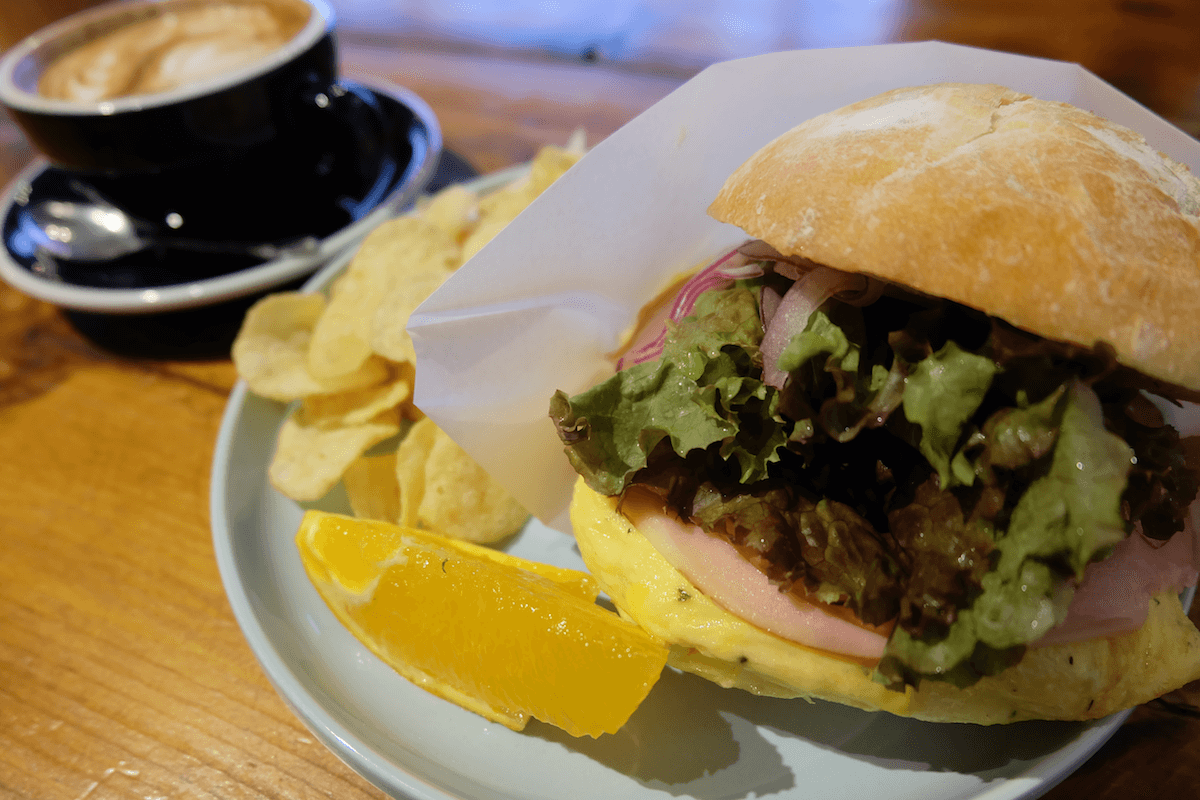

温かい雰囲気の中で洗練されたシアトルコーヒーをいただくキュリオカフェ Curio Espresso and Vintage Design Cafe

金沢駅から歩いて10分程の場所にあるコーヒースタンド「Curio Espresso and Vintage Design」。金沢表参道と呼ばれる横安江町商店街の入り口あたりにあります。滞在していたホテルの近くで 朝食に美味しいコーヒーが飲みたいと思って見つけたお店。オープン直後の時間に訪れたのですが すでに2組ほどお客さんがいて その後もお客さんが絶えない人気店でした。 赤レンガの壁に赤地に白いラインが入ったキャノピー それからオリジナルロゴが入った看板が目印のお店。コーヒーカップ?を荷台に乗せて男の子が運んでいる様子のこのロゴがまたかわいいのです。 Source:https://www.curioespresso.com/ 店内は全体的に木が使われた落ち着いた雰囲気で どれも異なる形のテーブルセットや壁面の装飾、メニューに至るまで 店内に置かれているものすべてがとても素敵。 趣のあるインテリアと一緒に棚に飾られていたのはショップオリジナルグッズたち。お店のロゴがプリントされたマグカップはたくさん並べたくなるかわいさです。 今回朝食に選んだのは カフェラテとブレックファーストサンドにポテトチップスを追加したもの。デザートもとてもおいしそうで食べたかったのですが さすがに欲張りすぎなので 今度はデザートを食べに行きたいと思います。 Curio Espresso and Vintage Design Cafe https://www.curioespresso.com/ 石川県金沢市安江町1-13 1-13 Yasuecho, Kanazawa, Ishikawa

池の水面を瑞々しい紅葉が彩る目白庭園 Mejiro Garden

目白駅から徒歩5分程の住宅街の中にある「目白庭園(Mejiro Garden)」。桜の薄桃色の花の間に緑の葉が混じりはじめる大好きな季節。用事をすませた帰り道に 緑に惹かれて神田川沿いの道を散策しつつ目白庭園へ向かいました。 初めての街を散策中に最近聞くことがなかった地域の防災無線が流れてきて あたりを探すと真っ赤な屋外拡声器が。こどもの頃は夕暮れ時になると流れる いわゆるゆうやけチャイムが家に帰る合図でした。 川沿いの道に植えられた樹には立派に実った柑橘。 懐かしいほかほかとした気持ちで散歩をしつつたどり着いた目白庭園は 平成2年11月に開設されたという今まで訪れた庭園の中でも比較的新しいもの。 長屋門をくぐると石畳の先 正面に「赤鳥庵」があり 右手にすすむと池に張り出した休憩所「六角浮き見堂」があります。 大きな池の周囲を巡るようになっている池泉回遊式庭園なので ゆっくり池の周りを一周。天気がよかったので 池の水面に映る緑もあいまってたくさんの緑に包まれて幸せ。 庭園の北側から見た石垣の上に建てられた数寄屋造りの赤鳥庵。赤鳥庵の名称は大正7年(1918年)にこの地で創刊された文芸雑誌「赤い鳥」にちなんだものだそう。石垣の前の休憩所から座って庭を眺められるようになっています。 池には鯉が泳いでいて 緑の中に時折見せる赤と白の体がとてもよく映える。秋にはライトアップされた紅葉が見られる夜間特別開園もあるみたいなので 次はぜひその季節に。 目白庭園 Mejiro Garden https://mejiro-garden.com/ 東京都豊島区目白3-20-18 3-20-18 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo

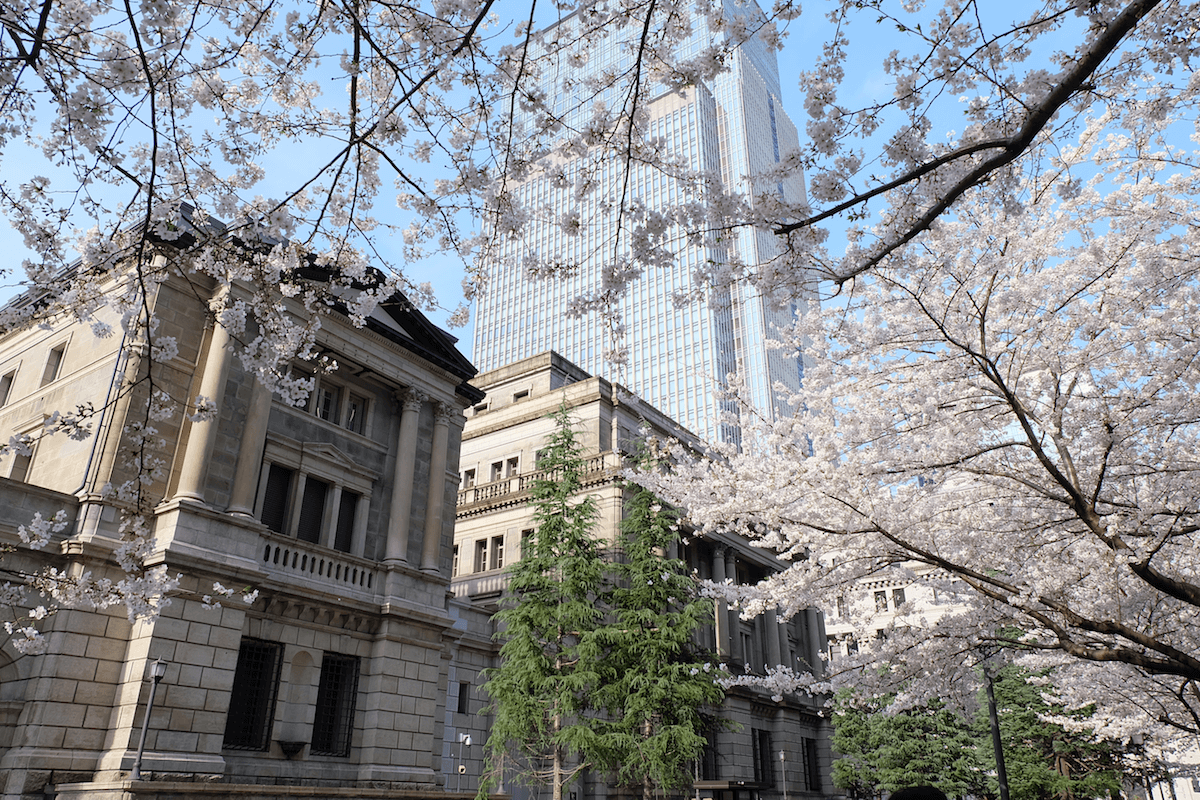

新しくもあり老舗の風格をそなえた江戸桜通り Edo Sakura Street

東京メトロ三越前駅から徒歩2分の場所にある「江戸桜通り(Edo Sakura Street)」。今年はどこへ桜を見に行こうと悩めるほどに この季節は様々な場所で桜が花を咲かせています。この日は目的地の日本橋まで少し遠回りをして 茅場町駅から東京駅まで桜並木が続く「さくら通り」を歩き 日銀通りと交差する「江戸桜通り」へ。どちらも “桜(さくら)” の名のつく通り。 一番の見頃の時期は過ぎ 強い風が吹くと一気に舞うソメイヨシノの花びらは地面に積もる様も趣があって 散ってもなお楽しませてくれています。 江戸桜通りの西側には 三井本館、三越本店、日本銀行本店 と重厚な近代建築が並んでいます。現在の建物は昭和10年(1935年)に完成したという「三越本店(Nihombashi Mitsukoshi)」を江戸桜通りからみたところ。 手前の建物が明治29年(1896年)に竣工した「日本銀行(Bank of Japan)」。そして奥の高層ビルが平成17年(2005年)に竣工した「日本橋三井タワー(Nihonbashi Mitsui Tower)」。この桜も2005年の歩道整備にあわせて植えられたものなんだそう。いつの時代の建物にも桜の花は似合っています。 江戸桜通り Edo Sakura Street